L’ analisi della domanda nell’intervento psicosociale. Riflessioni e proposte

Articolo pubblicato su “Acta Psychologica”, N.3 – 12/92

Autore: Renzo Carli

- Psicoterapia e formazione: i “beni rifugio” degli psicologi

Una ricognizione della pratica professionale degli psicologi, sia della pratica realizzata che di quella desiderata e “socialmente rappresentata” comporta un rilievo a mio parere sconcertante: la psicoterapia e la formazione sembrano le uniche due aree ove gli psicologi possono e intendono operare. Perché sconcertante? Cercherò di dare un senso a questa emozione, e così facendo mi proverò anche ad affrontare il tema che mi è stato assegnato. Un primo rilievo: psicoterapia e formazione sono due àmbiti professionali non univocamente “psicologici”: il primo è condiviso con i medici, che spesso si sono preoccupati e tuttora lamentano tale coabitazione; il secondo àmbito è condiviso con una varietà di professionisti molto vasta e variegata che opera nei più differenti contesti e proviene dalle più differenti aree culturali. Poco male, si potrebbe dire: la condivisione professionale di esperienze e di pratiche può arricchire e approfondire la propria competenza. Un secondo rilievo, per altro, complica questo ottimismo “esperienziale”: la formazione psicologica universitaria, quella di base come quella specialistica, non prevedono esplicitamente dei modelli formativi e delle figure professionali specifiche in tali àmbiti. In altri termini, l’ Università, luogo in cui si formano gli psicologi, non prevede una formazione che configuri lo psicoterapista e il formatore. Vorrei essere chiaro: psicoterapia e intervento formativo sono strumenti di azione dello psicologo, metodiche e modelli operativi che (pur nella vaghezza di queste espressioni) fanno parte della pratica professionale psicologica, ma non sono ruoli professionali previsti dalla formazione universitaria. Qui si parla, di contro, di psicologia clinica e di comunità, di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, di psicologia sociale applicata. Un terzo rilievo, infine. Qualcuno potrebbe obiettare che male opera l’ Università, nell’ ambito della formazione psicologica, se non prevede orientamenti professionalizzanti coerenti con le attese degli psicologi o dei futuri psicologi da un lato, con la domanda di prestazioni entro il contesto sociale. Ma come? Gli psicologi vogliono “diventare” psicoterapisti o formatori; la “gente” chiede loro psicoterapia e formazione; e l’ Università ignora tutto questo e prepara psicologi clinici, psicologi del lavoro o psicologi sociali “applicati”! Ecco emergere il termine fatidico; la domanda. Sembra che io sia “condannato” a propormi come esperto di domande e di analisi della domanda. Quindi, anche nell’ àmbito della psicologia del lavoro mi è stato chiesto di scrivere sull’ “analisi della domanda”. Ho accettato l’ invito, e lo sto trasformando in una sfida, vòlta a sviluppare quanto è implicito nel costrutto di analisi della domanda. Andando, penso, ben al di là della “prima fase”, o fase di “apertura” dell’ intervento psicosociale. Allora, proseguiamo nelle nostre osservazioni. Mi ero soffermato, prima di questa breve digressione, sul fatto che gli psicologi vogliono “diventare” psicoterapisti o formatori; e che la domanda sociale è coerente con questo desiderio “trasformista”. Il motivo, se lo vediamo in un’ ottica psicologico clinica è molto chiaro. E parte proprio dalla domanda sociale. Cosa si può chiedere allo psicologo? Qual è il prodotto del lavoro psicologico; quel prodotto che gli psicologi possono vendere sul mercato della professionalità? Ecco, a mio modo di vedere, un buon interrogativo. Un interrogativo, per altro, che gli psicologi sembrano porsi molto di rado. Per incidens, è su questa tematica che il Circolo del Cedro (se ne vedano gli interventi sugli ultimi due numeri della Rivista di Psicologia Clinica ) intende aprire un dibattito nella prossima primavera. Non è mia intenzione esaurire qui il tema: non ne ho la competenza, e non è questa la sede. Alcune osservazioni, in proposito, mi sembrano tuttavia utili per approfondire l’ argomento trattato in questo numero del Giornale degli Psicologi. Gli psicologi possono offrire al “mercato” i prodotti della “tecnicalità” psicologica: cioè della tecnica psicologica scissa dal contesto, valida in sé, entro una presunzione autoreferente. Penso alla misurazione dell’ intelligenza o dei vari “fattori” misurabili con i test psicologici; penso alla rilevazione di variabili psicofisiologiche, ma anche all’ analisi della personalità, allo studio delle “differenze individuali” etc. Tutte prestazioni psicologiche che sono nate quali interlocuzioni tra psicologia e contesto in un preciso momento storico, in specifiche contingenze; o che si sono posti quali temi di “curiosità” dell’ investigazione scientifica. Prestazioni, per altro, la cui utilizzazione attuale è, entro certi limiti, fine a se stessa. Pensiamo all’ intelligenza e alla sua misurazione; ricordiamoci che chi per primo si accinse a tale misurazione, interrogato su cosa fosse per lui l’ intelligenza, rispose; è quella “cosa” che viene misurata dal mio test. Allora, se io chiedo di sottopormi a un test d’intelligenza, chiedo proprio questo; di vedere “come vado” con quel test. Le funzioni predittive di quel dato sono tutte da dimostrare, profezia auto-avverantesi inclusa. Nulla di problematico; l’ applicazione di test psicologici può essere molto utile nella diagnosi neurologica o nella selezione iniziale per l’ addestramento al pilotaggio degli aerei di linea della Lufthansa. Il mercato delle prestazioni psicologiche fondate sulla tecnicalità, per altro, è molto ristretto; ed è in contrazione, nel nostro Paese, non tanto perché si contrae la domanda ma perché si riduce la competenza nel settore ed è sempre più povera, quindi, l’ offerta. Gli psicologi, d’ altro canto, possono rispondere alle richieste che vengono loro rivolte dal contesto in cui operano. E queste richieste di rado riguardano la tecnicalità di cui essi sono portatori. Concernono, di contro, le “fantasie” con le quali essi vengono simbolizzati dal futuro utente, le dinamiche e- mozionali con le quali viene anticipato il rapporto professionale. Perché una persona si rivolge allo psicologo clinico? Ma anche, perché una struttura sociale si rivolge allo psicologo del lavoro? Già altre volte ho posto questo interrogativo, ricordando che la risposta più coerente e realistica, anche se apparentemente paradossale è; perché esistono lo psicologo clinico e quello del lavoro, sociale “applicato” o che dir si voglia. Là dove non è richiesta una specifica tecnicalità, la domanda si fonda sull’ “esistenza” dello psicologo e sulla simbolizzazione affettiva che esso evoca, con il suo proporsi entro l’ area delle professioni. Ma come si può esprimere tale processualità simbolica? O, in altri termini, quali sono le “parole per dirlo”? Ebbene, la domanda ha il più delle volte una formulazione analitica: avviene per appoggio ad altre prestazioni professionali, delle quali si conosce la funzione e delle quali si anticipa l’ utilità. Nel caso delle singole persone, l’ appoggio è al modello medico, e la domanda non può essere orientata che alla “terapia”. Nel caso delle strutture, delle organizzazioni sociali, l’ appoggio è alla prassi formativa, e la domanda può concernere quindi “la formazione”. Si può allora notare che psicoterapia e formazione sono, di fatto, le aree della prassi psicologica che si fondano su un processo di collusione con il committente-utente; prassi orientata dal modello “a domanda rispondo”. È evidente che, nella prospettiva che sto argomentando, non si pongano di fatto differenze nell’ attività psicologica, se tali differenze rispondono alle categorizzazioni tradizionalmente usate: quella, ad esempio, che differenzia la formazione dalla psicoterapia, ma anche quella che distingue l’ àmbito psicologico clinico da quello della psicologia del lavoro, o delle organizzazioni. Le differenziazioni andrebbero, a mio modo di vedere, poste e motivate sulla base del metodo utilizzato dallo psicologo nel suo intervento, e non sulla base dell’ ambito, del contesto in cui egli opera. Non ha più senso parlare di psicologia scolastica, di psicologia militare, di psicologia medica; e non si vede con quale giustificazione si possa ancora ipotizzare una autonomia scientifica e professionale della psicologia del lavoro. Certo, una differenziazione della psicologia fondata su basi metodologiche richiederebbe una revisione sostanziale e profonda dei “saperi” psicologici attuali, delle aree professionali e delle pratiche formative professionalizzanti. Penso che, in tal senso, anche la dizione “psicologia clinica” andrebbe rivista, in quanto essa appare troppo allusiva a un contesto medico. Ma il vero problema non è il “nome” dell’ area psicologica e della prassi che la sostanzia: si tratta piuttosto di una definizione, come ho già detto, metodologica. Ritengo che un “metodo psicologico” specifico e definito sia proprio quello che non risponde con una “tecnica” prefigurata e consolidata a una domanda di applicazione di quella “tecnica”; e che nel contempo non accetta di definirsi sulla base della domanda “simbolica” dell’ utenza, come è il caso della formazione e della psicoterapia. Trattare la dimensione simbolico-affettiva della domanda rivolta allo psicologo, interpretare il senso e ricondurre la domanda al contesto strutturale che T ha motivata è una pratica che oggi viene usualmente definita “clinica”. Se questo è vero, allora si tratta di riconoscere, senza timore di implicazioni o preoccupate ipocrisie che T area di intervento psicologico così orientata è un’ area clinica. Ma su questo torneremo tra breve.

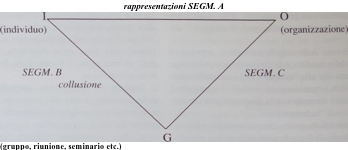

- Il triangolo IGO

Vorrei chiarire quanto ho detto per brevi cenni più sopra, analizzando, sia pure schematicamente, la situazione operativa in cui si trova lo psicologo che fa “formazione”, ma anche “psicoterapia” o “intervento psicosociale” o ancora che conduce dei “gruppi”. Vediamo le “variabili” in gioco. In primo luogo lo psicologo ha a che fare con singoli individui, persone che, da sole o in interazione con altre, parlano dei propri “problemi”, delle proprie esperienze, delle proprie strutture di appartenenza etc. Così facendo spiegano allo psicologo i motivi che li ha portati a lui, o se si vuole “dicono quello che viene loro alla mente”. E’ importante sottolineare che le persone, quando parlano delle proprie strutture di appartenenza propongono una loro “rappresentazione” delle stesse. Nel contempo le stesse persone interagiscono con lo psicologo e, nel caso dei gruppi, dei seminari di formazione, delle riunioni di committenza … interagiscono tra loro. E’ possibile e ragionevole ipotizzare che, in questa interazione il contesto strutturato dallo psicologo per il suo intervento (gruppo, riunione etc.), venga simbolizzato affettivamente in modo coerente dalle differenti persone, creando una situazione di collusione. Possiamo così riassumere schematicamente tutto questo:

Nella terminologia dei “gruppi” anni ‘60, il segmento A veniva definito come il “là e allora”, mentre il segmento B come il “qui e ora” dell’ interazione. Lo psicologo dei gruppi, come lo psicoanalista con il transfert, sapeva bene che non doveva focalizzare la sua attenzione e la sua analisi sulle “rappresentazioni” del “là e allora”, bensì sulla dinamica affettiva del “qui e ora”, che io ho proposto di chiamare collusione. Curiosamente, ciò che ho indicato nei due segmenti sembrava — e in molte pratiche di intervento psicologico sembra tuttora – esaurire quanto è di competenza e di interesse per lo psicologo. Il motivo è molto semplice: se ci si pone dal vertice dell’ individuo, della singola persona, tutto si esaurisce entro l’ area delle rappresentazioni e quella dell’ interazione attuale. Tertium non datur. Proviamo ora ad analizzare la situazione ponendoci nel vertice G, guardando cioè al gruppo, alla riunione, al seminario, ma anche alla seduta psicoterapeutica, all’ interazione tra committenza e psicologo in una domanda di intervento etc. La dinamica collusiva, se analizzata in questa prospettiva, ha un significato del tutto nuovo e interessante. Si tratta, infatti, della riproduzione nella attualità del rapporto di quella dimensione organizzativa che ha motivato la richiesta professionale nei confronti dello psicologo e che ne giustifica l’intervento. Nel gruppo, nella riunione, nel seminario, infatti, le persone che partecipano utilizzano il contesto istitutivo dello psicologo quale pretesto per riprodurre simbolicamente quella fenomenologia istituzionale che caratterizza le proprie organizzazioni di appartenenza. Basta pensare a un incontro di committenza per la formazione dei quadri di un’ azienda, o a un seminario di formazione per insegnanti, o ancora a un “lavoro di gruppo” con gli operatori di un Servizio socio-sanitario; ma anche a una seduta di psicoterapia “di gruppo” o, perché no, a una seduta di psicoterapia “individuale”. Ciò che caratterizza tutti questi esempi, e che qualifica l’ incontro con lo psicologo, è la sospensione dell’ azione trasformativa: le persone appartenenti alla medesima struttura, al medesimo contesto culturale (ma anche quelle che fanno “terapia” e non condividono organizzazioni di appartenenza) sospendono le proprie funzioni, non operano secondo i propri compiti, non agiscono professionalmente, ma si ritrovano per “parlare su” la propria esperienza. Ebbene, questa condizione di sospensione dell’ azione trasformativa è sufficiente per dare all’ interazione una connotazione specifica: si manifestano quelle dinamiche simboliche che, nel contesto organizzativo venivano “coperte” dall’ azione professionale, dal lavoro, dall’ interazione regolata entro la funzionalità organizzativa. E questa dinamica simbolica coinvolge lo psicologo, entro un processo di transfert istituzionale. Che farsene? Ecco, a mio modo di vedere, una buona domanda. Spesso gli psicologi non se ne fanno assolutamente nulla. E allora devono condurre il gruppo, o la riunione, o il seminario, o la terapia come se non ci fosse nei processi collusivi alcuna referenza organizzativa. Di qui la necessità di dare all’ interazione una finalità autonoma, o se si vuole autoreferente: Bion, ad esempio, a proposito del gruppo “non terapeutico” individuava quale scopo quello di « far maturare le forze che facilitino una attività di cooperazione » o ancora « favorire la formazione di un buon spirito di gruppo ». Ma, a parte questa citazione “storica”, le finalità autoreferenti possono essere le più disparate, tutte orientate ideologicamente e sempre in linea con l’ideologia “di moda” (non utilizzo l’ aggettivo “dominante” perché, come ricordava un amico psicosociologo parigino, tutte le ideologie sono dominanti). Se, di contro, si analizza la collusione, tale analisi non può portare che a un pensiero sull’ organizzazione. Si può in tal modo configurare il rapporto tra il segmento B e quello C dello schema prima proposto: si tratta di facilitare, tramite l’ analisi di quanto viene riprodotto nel transfert istituzionale, il passaggio dall’ agito collusivo al pensiero organizzativo. Quest’ ultimo, è bene sottolinearlo, non è una caratteristica “individuale”, ma è il risultato di un processo interattivo; quel processo che il gruppo, il seminario, la riunione possono realizzare in quanto componente (strutturale o culturale) di una organizzazione definita. Il pensiero organizzativo, inoltre, concerne sempre una specifica realtà organizzativa (quella scuola, quell’ azienda, quel Servizio socio-sanitario), inserita in un particolare momento storico; si tratta, inoltre, di un processo di conoscenza che potrà orientare l’ azione, e non di una performance, come la cooperazione o lo spirito di gruppo, dimensioni che, a ben vedere, possono significare tutto e niente. Si potrebbe dire: d’accordo, ma come la mettiamo con la situazione psicoterapeutica? Qual è, in tale caso, l’ organizzazione di riferimento? La risposta si può facilmente trovare se si pensa a ciò che viene istituito con la “psicoterapia”: una funzione agita, un pretesto per consentire l’ analisi. Ma l’ analisi di che cosa? Del “mondo interno” del paziente? O piuttosto di ciò che si istituisce con la relazione terapeutica, affinché la terapia non divenga un agito, quanto una occasione per persone sulla struttura a cui si partecipa. Una volta avviato tale processo di pensiero, esso potrà concernere anche le strutture di appartenenza del “paziente”, la sua famiglia ma pure il suo contesto lavorativo, amicale, sociale più in generale. Mi piacerebbe approfondire questa tematica, e comprovarla con la descrizione analitica di esperienze, di quella prassi che ha consentito e motivato queste riflessioni e questa linea di ricerca: ecco un compito interessante, che non mi è possibile perseguire in questa sede. Spero soltanto che la lettura di queste note stimoli interrogativi e curiosità in proposito.

Qualche riga, per concludere

Vorrei tornare al tema iniziale, alla psicoterapia e alla formazione quali luoghi della collusione più che della professionalità. E ci vorrei tornare perché mi immagino la domanda che si pone, anche pesantemente, in proposito. Ammettiamo che sia così, potrebbe dire il mio interlocutore; e allora lo psicologo cosa può fare professionalmente, cosa può proporre come pratica atta a garantirgli un lavoro, un ruolo legittimato nel contesto sociale? E’ vero; per ora lo psicologo, specie nel nostro Paese, sembra aver motivato, quale domanda, soltanto o quasi quella di un intervento nei due àmbiti sopra ricordati. Ma il problema rimane comunque aperto su due fronti. In primo luogo, se la domanda si struttura in tal modo non è detto che lo psicologo debba colludere con la domanda stessa. E per non fare questo dovrebbe mettere in discussione quelle strutture definitorie e di appartenenza che si richiamano sistematicamente ai due àmbiti. Per questo ho insistito, in questi anni, per una politica di qualificazione formativa e di definizione professionale dello psicologo clinico. Lo psicologo clinico può rivendicare una sua autonomia metodologica e funzionale sia entro l’ area psicoterapeutica che entro quella formativa. Una seconda osservazione concerne la definizione del prodotto perseguito dalla pratica psicologica. Più sopra ho ricordato il pensiero organizzativo quale esito di un processo di analisi della collusione. Ma definizioni come questa, anche se servono per porre il problema del prodotto, non ne sono certamente una soluzione. E’ necessario lavorare, per questo. E lavorare sodo, al di là dei facili corporativismi e degli ottimismi irresponsabili sul futuro professionale degli psicologi. E’ vero, la psicologia ha davanti a sé, anche nel nostro paese, una committenza ampia e interessata. Ma non può pensare di “campare di rendita” agendo indiscriminatamente la pratica formativa e quella psicoterapeutica, di per sé senza prodotto. Così si rischia di perdere non solo la committenza potenziale, ma anche quella attuale. E questo lavoro non può non vedere affiancati tutti gli psicologi, smettendola una buona volta di separare in modo artefatto accademici e professionali, clinici e sociali, psicologi scolastici e psicoterapisti, psicologi del lavoro e formatori … E’ importante un confronto sul metodo, più che una difesa dietro le barricate degli stereotipi. Mi viene alla mente, per finire, il rimprovero mosso dal presidente della SIPS, Enzo Spaltro, ai direttori delle Scuole di Specializzazione in Psicologia Clinica per aver richiesto (e ottenuto) l’ implicazione dei due indirizzi in cui era suddivisa statutariamente la Scuola stessa. Rimprovero poco documentato e quindi ispirato dal pregiudizio; si voleva far prevalere l’ area psicoterapeutica su quella di intervento nelle istituzioni. Trovo che questo sia un buon esempio degli steccati stereotipali: di fatto l’ implicazione degli indirizzi aveva una motivazione ben differente, opposta a quella della critica “preoccupata”. Nel passato, nella fase istituente della scuola mi ero fatto promotore dei due indirizzi per salvaguardare la “valenza sociale” della psicologia clinica, di fronte al rischio di un suo appiattimento sulla psicoterapia. Ora la situazione è differente, e di fatto nell’ ambito della formazione psicologico-clinica si è colto, sia pure con dubbi e incertezze, V intrinseca unità metodologica degli interventi “psicoterapeutici” e di quelli “istituzionali”. Di qui la proposta di eliminare una differenziazione che aveva perso il suo valore di “testimonianza”; per incrementare la funzione psicologico clinica nella sua sostanziale coerenza metodologica pragmatica, indi- pendente dai campi di applicazione. Si è quindi realizzata una prima implicazione a mio modo di vedere molto importante, un invito a riflettere e a discutere sul problema delle “separazioni” va ora rivolto agli psicologi del lavoro, ai quali appartiene lo stesso Spaltro che tanto di preoccupa dei cedimenti “clinici”. Vogliamo, finalmente, fare un po’ di chiarezza sui metodi, sugli obiettivi, sulla committenza e sul prodotto dello psicologo?

Add Comment